クリニックでのアトピー性皮膚炎治療の外用指導の実際についてや、

アトピー性皮膚炎の外用薬「モイゼルト軟膏」の使いどころについて。

外用薬は医師がただ処方するだけでは治療はうまくいきません。

何のためにその外用薬を塗らなければならないのか?

患者さま自身が、アトピー性皮膚炎の病態を知っておくことも大事です。

医師と患者さまと二人三脚で治療していく必要があります。

どこに、どのように、どれくらいの期間外用するのか、次の診察までの短期的治療ゴールを提示しながら、

最終的に、ツルツルすべすべのお肌になるようにタイトコントロールしていく必要があります。

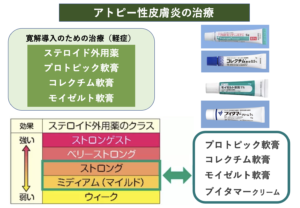

初め、ステロイドが必要だったとしても改善してくるとステロイド以外の外用薬へ適宜変更しています。

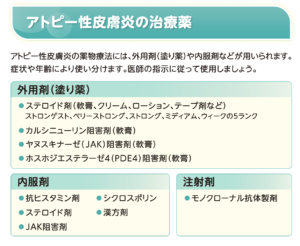

近年、アトピー性皮膚炎の治療薬がどんどん登場してきています。

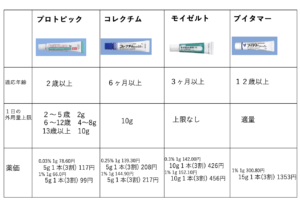

外用薬も、ステロイド以外の外用薬は

1999年登場のプロトピック軟膏であったのが、

2020年にコレクチム軟膏

2021年にモイゼルト軟膏

2024年にブイタマークリーム

とさまざまな外用薬が登場してきました。

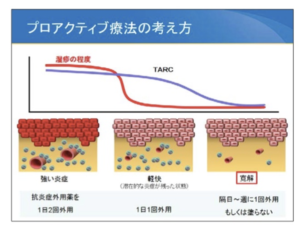

やはり強い炎症はステロイドで抑えていくのが基本です。

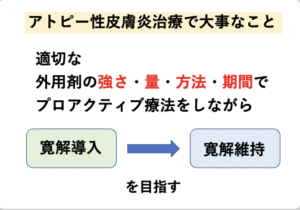

適切な外用療法を行なっていくと、徐々に症状が改善していくので、

ステロイドの塗る頻度を少なくしていくプロアクティブ療法へ移行していきます。

徐々に外用頻度を減らし、寛解導入へもっていく際に、モイゼルト軟膏やコレクチム軟膏などを使用します。

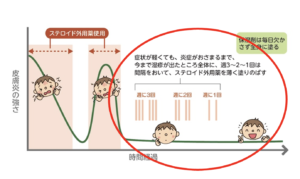

ただ、よくあるのが、症状が改善してきたら、すぐに保湿剤に切り替えてしまい、外用薬をやめてしまう方が本当に多いです。

すると、すぐに痒くなります。

一見、皮疹がなくなりきれいになった皮膚でも、見えない皮膚の奥には炎症細胞がまだうじゃうじゃいる

「隠れ炎症」が起きています🔥

大火事が、焚き火になって、鎮火したように見えても、

皮膚の奥にまだくすぶる炭火が残っていることを意識しなければなりません💡

赤くもないし、痒くもないけど、ざらざらしている状態。

それは乾燥ではなく、まだ湿疹なのです‼️

それを保湿剤で改善できるわけはなく、

だから、またすぐに痒くなってくるのです💡💡💡

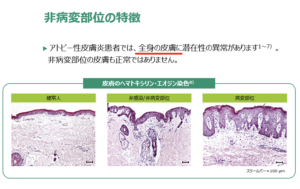

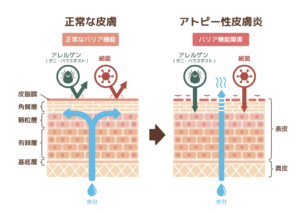

下の図は、一番左が正常な皮膚

一番右がアトピー性皮膚炎の湿疹のある皮膚(表皮が厚くなって、炎症細胞が集まっています)

真ん中が、アトピー性皮膚炎の一見、湿疹がないように見える皮膚

実は非皮疹部にも炎症細胞の浸潤があり、表皮もやや肥厚しているのです。

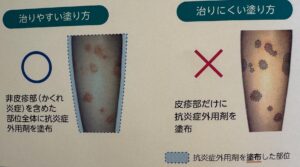

どれだけ外用しても改善しない方は、赤いところだけ外用している、

もぐらたたきになっていることが多いです⚡️

ですから、赤いところだけ、痒いところだけ外用をするのではなく、

プロアクティブ療法中は、全身に外用薬を塗る必要があります。

軽症であったり、最初中等症でステロイドを使用していたとしても、皮疹が軽快してくるとステロイド以外の外用薬へ適宜変更していきます。

これらの外用薬の使い分けをどのように行なっているか、私見を述べさせていただきました。

講演後、皆さまから多くのご質問をいただきました。

大塚製薬の皆さまありがとうございました。

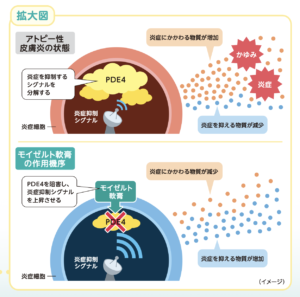

モイゼルト軟膏とは・・・

PDE4阻害剤の外用薬で、

軽症から中等症のアトピー性皮膚炎の症状を改善する外用薬です。

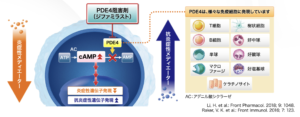

PDE4とは

ホスホジエステラーゼ4という身体の中の多くの免疫細胞に存在する酵素(タンパク質)です。

cAMPを特異的に分解し、炎症を引きおこす物質の産生にかかわっています。

アトピー性皮膚炎や尋常性乾癬患者さんの皮膚や免疫細胞では、PDE4が正常よりも多く存在しているため、免疫バランスの異常が生じているといわれています![]()

そのため炎症が起こり、皮膚症状が現れます。

PDE4阻害剤は、このPDE4の働きを抑えることで、c-AMPの濃度を高くし、炎症を引き起こす物質(サイトカイン)の産生を少なくします。

身体の中の乱れた免疫バランスを整え、炎症を抑えて皮膚疾患の症状を改善すると期待されます。

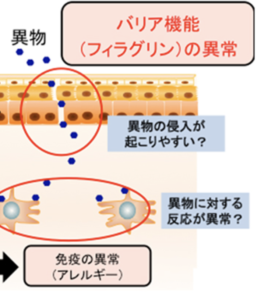

また、アトピー性皮膚炎の患者様のお肌は、バリア機能が低下しています。

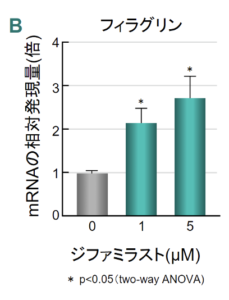

フィラグリンの発現が低下しているため、バリア機能が低下し、異物侵入などが起こりやすくなっています。

モイゼルト軟膏はフィラグリンの発現が高まることが知られています。

要するに、外用することで、バリア機能が改善していき、つるつるすべすべの皮膚を目指すことができるのです。

診療でも、ある程度皮疹が落ち着いてきた場合に、モイゼルト軟膏を処方しますが、

全身に保湿剤のように塗りましょうね、とお伝えしています☺️

軽症の方でも、外用の塗り方次第で、湿疹のコントロールが上手にできるようになります。

ぜひご相談くださいね🏥