木曜日は東海テレビさんにお伺いして、テレビ取材を受けてきました📺

夏に多いマダニとダニの被害についてコメント取材のご依頼をいただきお受けいたしました。

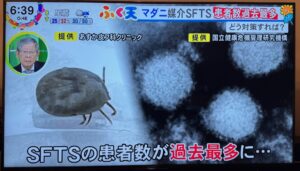

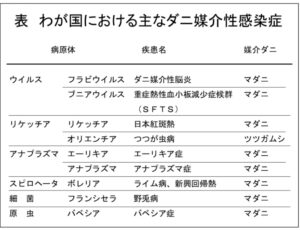

実は、近年話題となっている、マダニが媒介するSFTSが、その感染報告地域が徐々に拡大していて注意喚起されているのです。

また、SFTS患者数が、昨年は1年で約130人だったのが、今年は8月の時点で昨年の患者数を上回っています⚠️

SFTSとは、正式には、重症熱性血小板減少症候群、といいます。

SFTSウィルスを保有しているマダニに咬まれた時、6日から2週間の潜伏期を経て、

発熱、全身倦怠感、消化器症状(嘔吐、下痢など)や、血小板減少、白血球減少などの症状が出現し、

重篤な場合は死に至ります。

致死率は27%と報告されていて、注意するべき感染症です。

2013年に日本で初めて報告されたSFTSですが、ほとんどは九州などの西日本でしか報告されていませんでした。

2021年に愛知県で初めて報告され話題になったのは記憶に新しいところですが、

今年になり、関東でも報告されるようになり、またついには、今月、北海道でもSFTSの発症を確認したとして、

厚生労働省からマダニに咬まれないように注意喚起がなされているところです⚠️⚠️

ただし、マダニに咬まれたらすぐにSFTSになるわけではありません。

マダニはいくつかの病原菌を媒介しますが、SFTSウィルスを持っているマダニはごく稀です。

その他に、リケッチアを媒介して日本紅斑熱になったり、ボレリアを保有しているマダニに咬まれるとライム病という感染症になることもあります。

ですから、マダニに咬まれないように、予防が必要です!

と、ここまで言いたいのですが、今回はお天気コーナーの一部で、簡潔にコメントを☺️

テレビ局の一室に入ると、大きなカメラが置いてありました。

音声さんにマイクをつけてもらって、カメラマンさんと記者さんもいらっしゃいました。

カメラの前で話すのは初めて。

ですが、記者さんが丁寧に聞いてくださったので、あまり緊張はしませんでした☺️

打ち合わせかと思ってお話ししていたら、それが本番でした💦

言い忘れたこと、いくつかありました💦

放送日は金曜日の夕方

診療中なので直接見ることはできませんでしたが、帰宅後、放送を見ました👀

マダニは冬は土の中で生息していて、5月〜9月ごろ活発に活動します。

草むらに潜んでいて、人の発する炭酸ガスや熱、湿度などを感知して飛び移ってきて、肌を刺して吸血しながら、病原体を媒介することがあります。

多くは山林や河川敷などにいますが、市街地にも生息しているので、草むらなどのそばを通る時は注意が必要です

一生の中で3回、人や動物から吸血すると言われています。

吸血前の成体は2〜3m mのゴマ粒ほどですが、吸血すると1cmくらいにまで膨れ上がり、吸血し終わると、ぽろっと肌からはがれ落ちます。

時々、「先生、急に大きなほくろができたんだけど・・・」と外来にいらっしゃる患者さまがいらっしゃいます。

見てみると、ほくろではなく、マダニ⚡️ということがあります😅

夏はキャンプや釣りに山に行ったりすることが多いので、山や河原にいくときには、

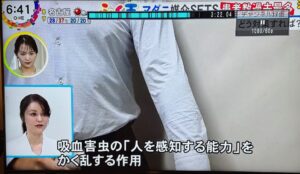

対策として、服装に気をつけること。

暑いですが、風通しの良い、長袖、長ズボンで

ズボンの裾からはい上がってきて太ももを咬まれることもあるので、靴下はズボンの上にかぶせること。

首にタオルを巻いたり、肌の露出を避けること。

マダニがついていることが分かるように明るめの服を選び、帰宅したらすぐに部屋に入らず、玄関先で服や靴をはたき、

入浴時には体に虫がついていないか確認することも大事です。

また、市販の虫除けスプレーもマダニに有効です。

虫除けスプレーの成分はだいたい、ディート、またはイカリジンです。

ディートは効果が高いですが、生後6ヶ月未満には使用できず、12歳以下の小児には使用回数に制限があります。

また、衣服や革製品を傷めることがあります。

イカリジンは年齢制限がなく、小児から大人まで使用できます。

上手に虫除けスプレーを使えるといいですね。

ディートやイカリジンは、マダニなど吸血害虫の、人を感知する能力を撹乱してくれます。

また、マダニに咬まれてSFTSを発症した飼い猫に咬まれたり、ネコを診察していた獣医師がSFTSを発症した、

動物→ヒト感染も報告されています。

また、患者の血液や体液を通して発症する、ヒト→ヒト感染もあるので、我々医療従事者にも注意喚起されています。

動物がSFTSに感染した時にも、人と同じような症状が出ます。

ですから、犬や猫を放し飼いにしない、犬の散歩の時には草むら近くを通らない、ペットを守るためにも、ダニ駆除剤を活用する、ということも大事なポイントです。

そして、後半は、室内に潜むダニ(ヒョウヒダニ、コナダニ、ツメダニ、イエダニ)についてお話ししました。

基本的な対策をして、換気、温度管理、湿度管理、掃除に気をつけましょう、とお話ししました。

街中では布団を干せないですし、なかなかシーツを毎日変えるのは難しい方もいらっしゃいますね。

ダニは60℃で死滅するので、布団乾燥機など活用できるといいですね✨

ほんの少しでしたが、前半はマダニによるSFTSと、マダニ対策、

後半は、室内に多いダニとその対策について、コメントしました。

もっと伝えたいことはたくさんあるので、ずっと話したいところですが、簡潔にコメントできたと思います。

ほんとは、マダニに咬まれたら、マダニをつけたまま皮膚科に来てください!!を強調したかったです。

マダニを自分で引きちぎってしまうと、口器が皮膚に残存してしまい、感染のリスクが高まったり、後々、口器に対して異物反応が起きて異物肉芽種というしこりができてしまったりします。

マダニに咬まれて1〜2日であれば簡単な器具で摘除できます。

顕微鏡やルーペで見て、口器が皮膚に残存していると考えられる場合は、局所麻酔をして皮膚の一部を切除します。

もし、咬まれた後マダニが取れてしまった場合は、蓋のついた容器に入れて持ってきてください。

マダニの方に口器がついているかどうかみて、皮膚切除が必要かどうか判断します🏥

また取材を受ける機会があれば、その他の皮膚疾患についてもお話しできたらいいなと思います☺️

ちなみに・・・・

過去に、マダニに咬まれたと言って患者さんが持っていらしたマダニがこちら。

このマダニ、結構動きが素早いんです

カップの中で、あちこち動き回っていました

マダニは、冬には土の中に生息し、4月〜10月ごろに草むらなどで活動します。

血液を吸うために、近くを通った人やペットに付着します。

黒いホクロのような点に見えるので、「急にほくろができた」と思っていたら、実はマダニだった

吸血して、大きく膨らんでやっと気づかれることも多々あります。

びっくりして、引きちぎってしまうことがあるのですが、マダニの体内にウィルスが存在した場合、色々な感染症を発症するリスクが高くなるので、引きちぎらずに、あわてずに、そのままの状態で皮膚科に受診しましょう

マダニは様々な病原体を保有していることがあり、様々な感染症を媒介します。

マダニは、林の中や河川敷、草むらに生息していて、吸血する相手が近づくのを待機しています。

ヒトや動物が近づくと、素早く体や衣服に飛び移り、吸血する場所を探します。

成虫で2〜8mmですが、吸血すると、1〜2cmくらいに大きくなります。

時々、腹部や鼠径部に急にほくろのようなものができたと言って来院される患者様がいます。

よく見ると、マダニだった![]()

![]() ということもあります。

ということもあります。

服を着ていても、脱ぐときにマダニが皮膚にくっつき吸血してしまうこともあるのです。

一度吸血し始めると、10〜14日くらい吸血し続け、満腹になると自然に脱落します。

このマダニを見つけたとき、慌てて引き抜いてはいけません![]()

マダニは、皮膚の中に埋もれるようにして吸血しているため、刺されて3日以上すると、マダニの口器が周囲の皮膚組織と固く接着しているので、口器がちぎれて皮膚の中に残ってしまいます![]()

すると、感染症のリスクが高まったり、異物肉芽種というできものを形成してしまうことになります。

刺されて間もない場合は、マダニ除去器具で簡単に取ることができます![]()

その後、拡大鏡で口器も除去できているか確認します。

口器が残存している場合、麻酔して皮膚の一部を切除し取り除きます。

マダニに刺されていると分かったとき、皮膚科を受診してください![]()